德罗斯特效应(Droste effect)是递归的一种视觉形式,是指一张图片的某个部分与整张图片相同,如此产生无限循环。

德罗斯特效应的名称是由于荷兰著名厂牌德罗斯特(Droste)可可粉的包装盒,包装盒上的图案是一位护士拿着一个有杯子及纸盒的托盘,而杯子及纸盒上的图案和整张图片相同。这张图片从1904年起开始使用,数十年间只进行了一些小幅的调整,后来成为一个家喻户晓的概念。诗人及专栏作家Nico Scheepmaker在七十年代起,开始使用“德罗斯特效应”此一词语。

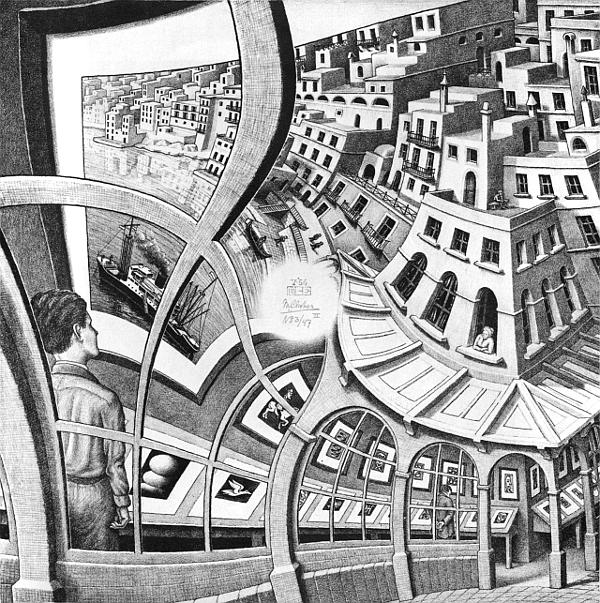

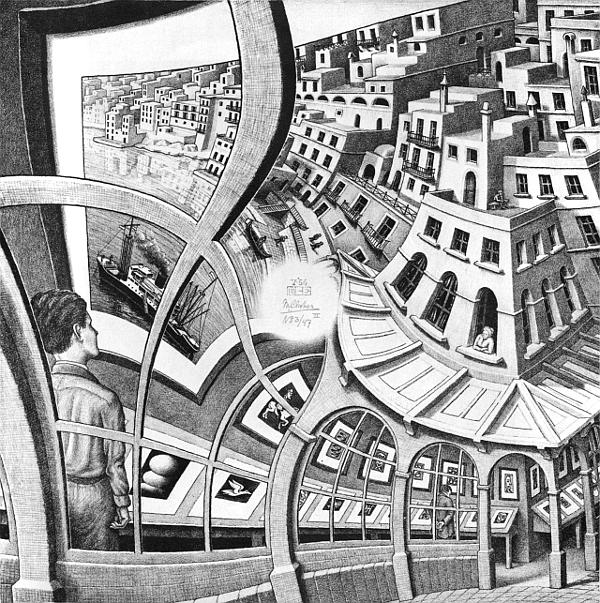

荷兰画家埃舍尔(Maurits Cornelis Escher)以创作对数学、逻辑和哲学中一些最抽象概念的绘画而闻名,他1956 年的一幅石版画Galleria di stampe(意大利语,英文名Print Gallery)描绘了一个观众正在画廊里观看画作,这幅画似乎延伸到了他自己的现实中,画廊的窗户与城市的街景融合在一起,而港口旁边的建筑物包含他正在参观的同一个画廊。但是,这副画的中心部分留出一个显眼的白色圆圈,上面有埃舍尔的签名。

石版画在数学和艺术方面都引起了讨论,埃舍尔认为Print Gallery是他最好的作品之一,但也许在创作时他根本没有完全意识到包括了先进的数学概念,并且这幅画不如他的其他作品如Relatività、Mano con Sfera Riflettente、Incontro、Mani che Disegnano、Cascata等令人陶醉。

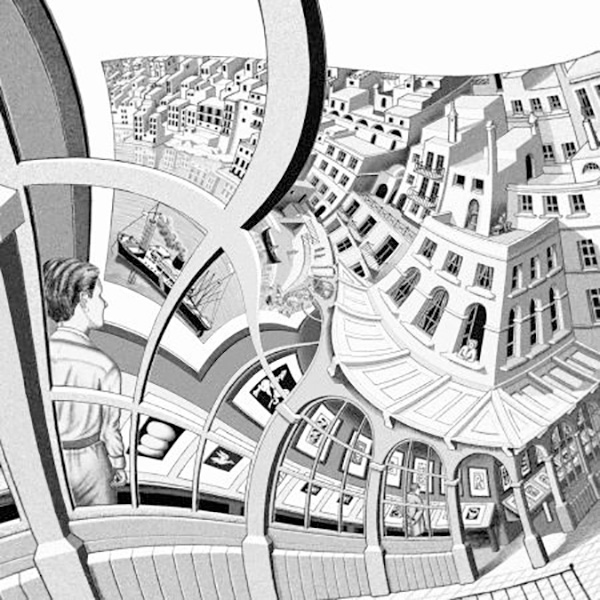

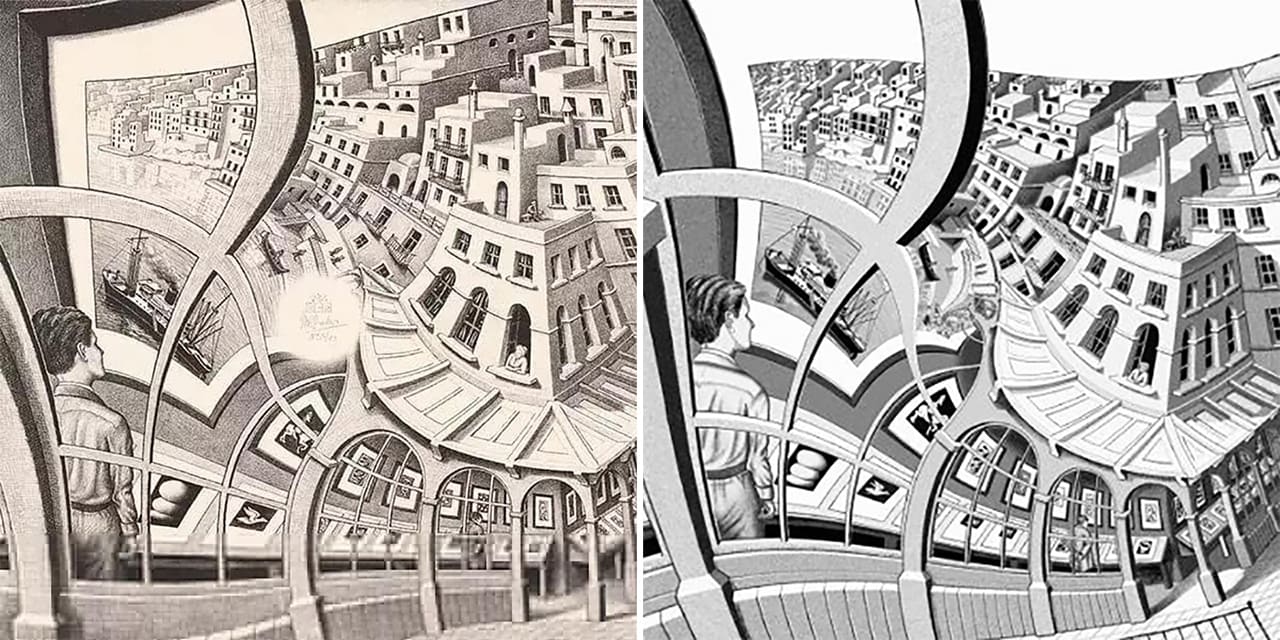

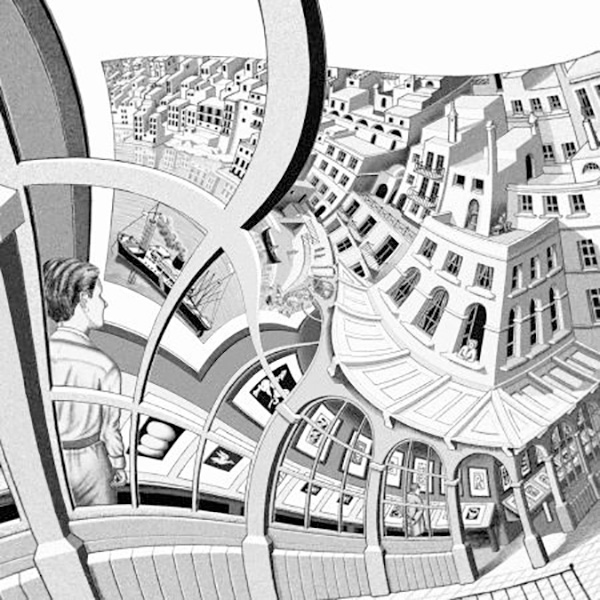

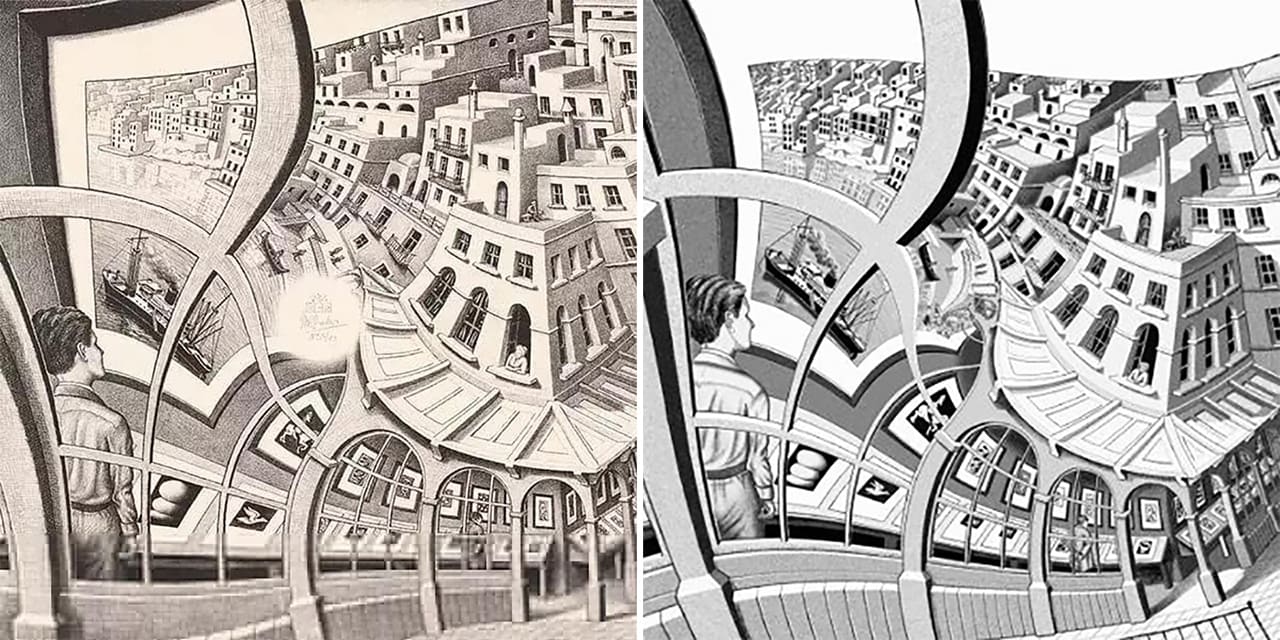

2000年,荷兰荷兰莱顿大学数学家Hendrik Lenstra和Bart de Smit偶然看到了这副画。他们详细分析了作品诞生的过程和背后的几何结构,并用软件自动生成这幅画中间缺少的部分。

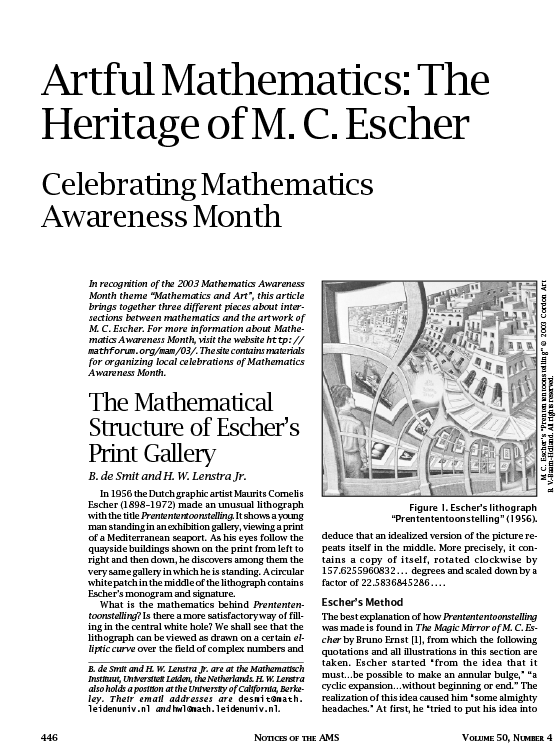

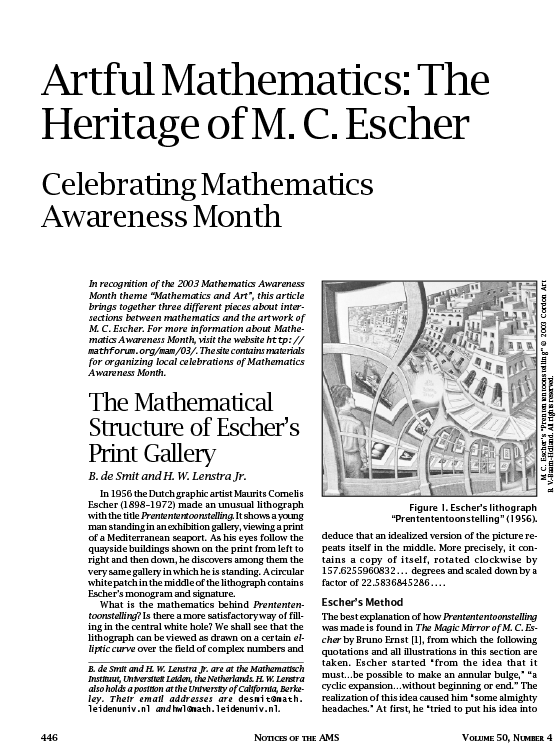

美国数学会官方杂志的一篇文章《Artful Mathematics: The Heritage of M. C. Escher》有12页的分析、分解、网格和数学公式(下载:fea-escher.pdf):

NOTICES OF THE AMS, VOLUME 50, NUMBER 4 by ams.org最终的数学解释是,Print Gallery利用视觉递归的德罗斯特效应,图片效果递归出现在其自身中(图像中包含一个无限的自身副本)。

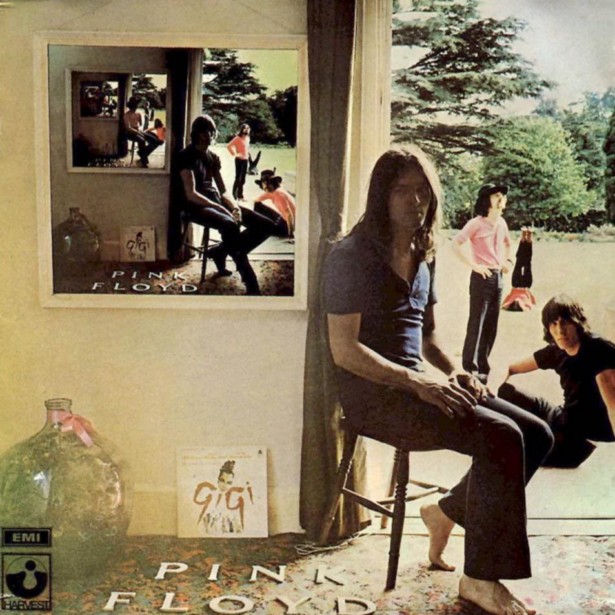

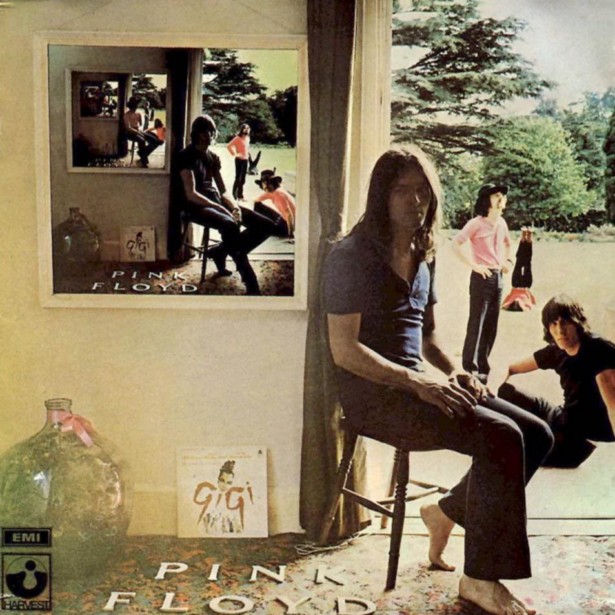

1969 年发布的 Pink Floyd 专辑 “Ummaguna” 的 CD 封面。(via 50个德罗斯特效应例子)

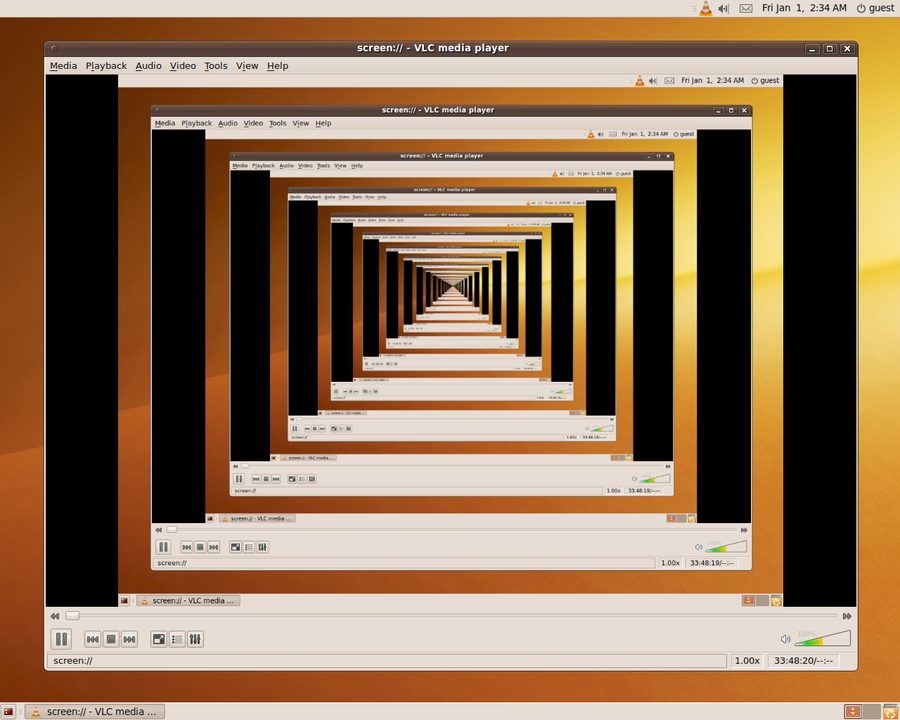

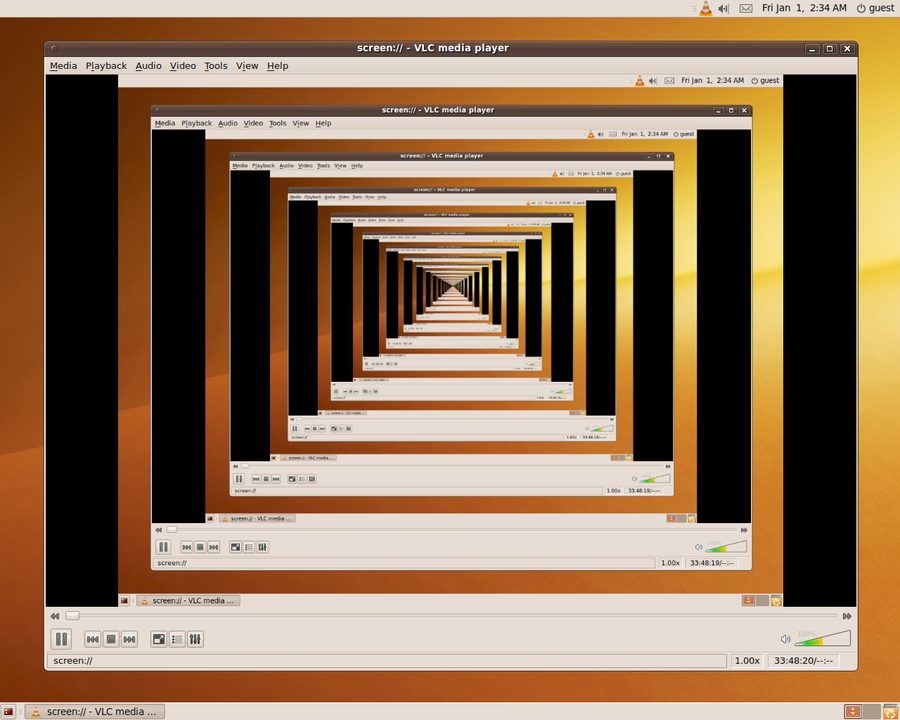

VLC media player软件出现的德罗斯特效应

参考《埃舍尔的Print Gallery解释:德罗斯特效应》

👍